Revisione testo: 23 luglio 2021 – La nostra cultura (occidentale) pone una identità antropologica dei veneti a ben tremila anni orsono, cioè da prima della fondazione di Roma. Per noi, oggi, il termine Venezia indica la città della laguna ma il termine Venezia veniva usato ancora prima, quando le città che erano state create prima di Roma (e quindi non da Roma) erano Trento, Este, Padova, Bologna ed Aquileia, contrassegnate sulla cartina da un puntino nero.

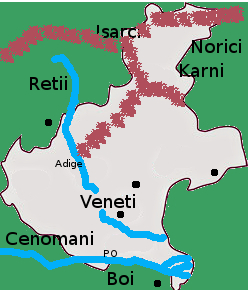

Le maggiori popolazioni antiche che ci circondavano erano i Boi (da cui Bologna), i Galli Cenomani (successivi, Mantova, Brescia), i Retii (insediati nelle attuali Alpi Retiche), gli Isarci (da cui il fiume dell’Alto Adige, Isarco) i Karni (della Carnia) e i Norici (delle regioni verso l’Austria). Il nome Venetiae veniva usato poi per comprendere i territori sino al fiume Adda e sino a quasi tutta l’Istria. Fu Plinio il Vecchio, morto nell’eruzione di Pompei del 79 dopo Cristo, a dire che non solo c’era un’uniformità territoriale (a partire da Ottaviano Augusto la nostra era chiamata X Regio, la decima regione dell’Impero) ma che c’erano delle uniformità, dall’Adda all’Istria, dal Po (Cremona e Mantova comprese) alle sorgenti dell’Adige, di lingua, costumi, leggi, tradizioni e consuetudini. Abbiamo così fatto una rapidissima fotografia delle nostre origini che non sono affatto latine. Questa unità antropologico-politica fu mantenuta sino alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) e sicuramente anche oltre, sino almeno al secolo VI° (500-600). Le maggiori differenze con Roma si ebbero nel diritto familiare e nel diritto ereditario. Rimase poi il termine Venezie (Venetiae) per indicare l’ampia zona che abbiamo definita, mentre si usava piuttosto Venezia (Venetia) per definire la zona lagunare-costiera che faceva capo al Altino, in quanto Venezia città non era ancora stata creata dalle genti padovane. Il Sile a sud ed Altino a nord erano i confini della zona che rispondeva alla nuova definizione ristretta di Venetia. Due zone quindi, contrassegnate da un nome quasi uguale, uno al singolare e uno al plurale (Venetia singolare per la zona piccola, Venetiae plurale per la zona grande. La grande Venezia (Venetiae) si arricchisce di centri come Oderzo e comprende il Piave, il Livenza, il Brenta e l’Adige. Ricordiamo che la città di Venezia, invece, fu fondata, secondo la tradizione, da dei padovani il 25 marzo 421. Altre città molto antiche sono Asolo, Belluno e Vicenza.

Esisteva una fascia commerciale da Ravenna ad Aquileia, che oggi non è più individuabile, collegata ai traffici marittimi coi bizantini, la quale fascia aveva sviluppato una sua natura commerciale di cui la città di Venezia era destinata a non liberarsi mai. I commerci, inoltre, si espandevano sino al fiume Arsia, in Istria, che era il limite naturale del territorio grande, quello delle Venetiae. In questo senso, i porti commerciali non erano solo Altino ed Aquileia ma anche Trieste (Tergestae) ,creata in quel periodo per ricevere le merci e mandarle nell’Istria ed anche nel Norico (Austria). Non deve sorprendere troppo il fatto che con lo stesso nome si indicassero entità geografiche diverse: basti pensare al termine Asia, che aveva un significato ristretto ed un significato ampio. Comunque, è chiaro che la stessa terminologia usata in contesti diversi non può che generare confusione.

Il Veneto romano, come tutte le zone di frontiera dell’Impero, era esposto ad invasioni e faceva da cuscinetto ammortizzatore. Citiamo solo due invasioni, le più importanti tra le tante successe a quei tempi.

- Quella meno grave dei Galli Transalpini del 186 avanti Cristo, che coinvolse il Friuli.

- Quella molto più grave dei Cimbri del 102 a.C. i quali, oltrepassato l’Adige, si diressero anche verso Roma.

Da queste invasioni celtiche (i Galli sono il nome che i romani davano ai Celti) nel nord dell’Italia derivò un mutamento del diritto.

I Celti arrivarono a conquistare anche Roma, sia pure per poco. Nelle scorrerie barbariche, i Retii e gli altri cambiarono più volte bandiera, mentre i Veneti e i Cenomani (Brescia, Mantova) rimasero sempre fedeli a Roma.

In tutti questi distinguo, dobbiamo tener conto che anche Roma era fatta di uomini che cambiavano opinione e che cambiavano decisioni.

Per quanto riguarda le lingue usate, in certi casi si trovano delle iscrizioni in etrusco, venetico, gallico e latino. E in certi casi anche in greco (come ad Adria, che ora è a 27 chilometri dal mare e che allora era un porto sul mare, da cui il nome Adriatico). Un mescolamento culturale notevole.

Ad esempio, la cavalleria era un modo di considerare ‘nobile’ un personaggio. Ci sono delle steli funebri dove si usa il termine venetico ekupetàris (cavaliere, notabile) ma si sente il bisogno di aggiungere anche il termine gallico epòrediae (sempre cavaliere, notabile). Questo può significare che:

- Per onorare degnamente il defunto, bisognava far sapere in due lingue che era un cavaliere o notabile.

- Il termine non viene posto in latino, o perché il latino era meno usato per la tradizione del territorio veneto stesso oppure ancora perché tale titolo in latino non esisteva e non era significativo. Comunque, ciò significa tradizioni diverse.

Parleremo in seguito di alcune caratteristiche del diritto veneto, che ancora sopravvivono da quei tempi.

1 commento su “Storiografia dei veneti 1 [252]”